Muchas localidades arriacenses son conocidas por su inigualable entorno natural. Otras, por su luenga historia. Incluso, algunas de ellas han alcanzado una gran fama de la mano de su inmenso conjunto patrimonial. Pareja aúna todas estas vertientes. Se trata de una villa en la que se combinan paisajes únicos, la importancia del agua –gracias a su azud, construido en uno de los brazos de Entrepeñas–, su devenir centenario y sus monumentos sin parangón. Empero, lo que muy pocos saben es que este municipio también fue lugar de veraneo de los obispos de Cuenca.

Muchas localidades arriacenses son conocidas por su inigualable entorno natural. Otras, por su luenga historia. Incluso, algunas de ellas han alcanzado una gran fama de la mano de su inmenso conjunto patrimonial. Pareja aúna todas estas vertientes. Se trata de una villa en la que se combinan paisajes únicos, la importancia del agua –gracias a su azud, construido en uno de los brazos de Entrepeñas–, su devenir centenario y sus monumentos sin parangón. Empero, lo que muy pocos saben es que este municipio también fue lugar de veraneo de los obispos de Cuenca.

Una vinculación que se prolongó durante centurias. En 1156, el rey de castillo Alfonso VII donó Pareja y sus aldeas próximas al obispo de Sigüenza, don Pedro de Leucata, estando poco tiempo bajo sus dominios, ya que –en 1177–, reconquistada la ciudad de Cuenca por Alfonso VIII, donó a perpetuidad el enclave parejano a los prelados conquenses”, confirman desde el Ayuntamiento. La villa fue elegida por los mitrados para vivir en ella durante largas temporadas. Incluso, e invitado por los señores del lugar en 1214, se alojó en ella el monarca Alfonso VIII.

Una presencia episcopal que dejó varias muestras patrimoniales. Entre ellas, un palacio, del que todavía quedan vestigios. “En el costado de poniente de la Plaza Mayor, se alza el palacio de los señores del pueblo, que en 1787 mandó construir el obispo Solano para sustituir al antiguo”, confirman los historiadores. El monumento ocupa una parcela de 420 metros cuadrados, aunque la superficie total del mismo –sumadas todas sus plantas– es de 1.300 metros cuadrados. “Tiene sótano, planta baja, planta principal y planta abuhardillada bajo cubierta de madera vista”, explica el cronista provincial de Guadalajara, Antonio Herrera Casado.

Una presencia episcopal que dejó varias muestras patrimoniales. Entre ellas, un palacio, del que todavía quedan vestigios. “En el costado de poniente de la Plaza Mayor, se alza el palacio de los señores del pueblo, que en 1787 mandó construir el obispo Solano para sustituir al antiguo”, confirman los historiadores. El monumento ocupa una parcela de 420 metros cuadrados, aunque la superficie total del mismo –sumadas todas sus plantas– es de 1.300 metros cuadrados. “Tiene sótano, planta baja, planta principal y planta abuhardillada bajo cubierta de madera vista”, explica el cronista provincial de Guadalajara, Antonio Herrera Casado.

La fachada principal tiene un trazado de proporciones neoclásicas. Se genera a partir de un eje central marcado por el pórtico de acceso y el gran escudo esculpido en la parte superior de la fachada, sobre el dintel de su balcón central. Simétricamente a esta línea se sitúan cuatro grandes huecos en planta baja y otros cuatro balcones en la planta principal. “En la parte superior de la portada aparecen pequeños huecos de iluminación de la buhardilla y una mansarda central. Se remata con una línea de cornisa formada por moldura labrada en piedra. Todos los huecos están enmarcados en piedra natural del país”.

En el interior, una vez atravesada la puerta mayor del edificio, “nos encontramos con una distribución que se corresponde con el esquema clásico de vivienda señorial del siglo XVIII”, subraya el cronista provincial arriacense. “Esto es: en la planta baja y en el frente del edificio se ubican salones, comedor y cuarto de baño. En el testero se encuentran las cocinas, el patio trasero y las despensas”. En cualquier caso, “todo está diseñado en ella con amplitud y grandiosidad, para que no faltara detalle en comodidad y utilidad para sus habitantes”. Finalmente, “la planta abuhardillada, bajo la cubierta, con faldones formados por una valiosa estructura de vigas de madera vista, sería utilizada como parte más seca para almacén de granos y viandas”. Las plantas baja, principal y buhardilla se comunican entre sí por una escalera imperial de tres tiros, con iluminación natural por el patio trasero.

Casos de brujería

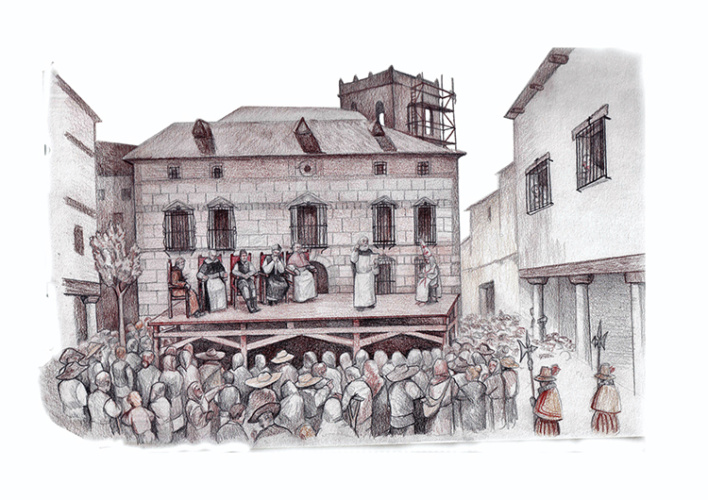

La importancia mitrada de la villa generó que el Santo Oficio también estuviera muy presente en la misma. Así, se deben mencionar los procesos que durante el siglo XVI se llevaron a cabo en contra de algunas mujeres, vecinas del pueblo, como Juana La Morillas, que fueron acusadas de brujería y condenadas por la Inquisición. Dicho pasaje se ha condensado en museo de la brujería de la localidad, abierto durante la primavera de 2022.

La importancia mitrada de la villa generó que el Santo Oficio también estuviera muy presente en la misma. Así, se deben mencionar los procesos que durante el siglo XVI se llevaron a cabo en contra de algunas mujeres, vecinas del pueblo, como Juana La Morillas, que fueron acusadas de brujería y condenadas por la Inquisición. Dicho pasaje se ha condensado en museo de la brujería de la localidad, abierto durante la primavera de 2022.

La infraestructura fue creada en el interior del torreón, un lugar emblemático, posiblemente el edificio más antiguo de Pareja, que el Ayuntamiento ha venido recuperando durante años. El enclave seleccionado es el punto donde estuvo presa la primera acusada del pueblo por delitos de brujería. Fue el caso de Juana La Morillas, quien –al final– se precipitó desde la atalaya –o la obligaron a precipitarse–. “Es el emplazamiento más adecuado para acoger la idea”, confirman sus impulsores. Así, se puede hacer memoria de dichos sucesos.

“Nos encontramos ante una propuesta museística en la que se explican todos los detalles de los sumarios sobre brujería que se abrieron en la localidad a inicios de la Edad Moderna”, explica el investigador Javier Fernández Ortea, curador de la iniciativa. “Hemos querido hacer un repaso de esta parte de la historia de la localidad. Se trata de una opción monográfica sobre dichos sucesos acaecidos en el municipio”.

En este sentido, a los textos explicativos se unen diversas ilustraciones en torno a los referidos acontecimientos, realizadas por el diseñador Miguel Zorita. Asimismo, en esta muestra también se han incluido diferentes objetos utilizados durante los procesos inquisitoriales. Entre ellos, un potro de tortura y dos sambenitos, que consistían en una suerte de “atuendo” de arpillera que se imponía a los sentenciados, con el fin de que la población los pudiera identificar.

En este sentido, a los textos explicativos se unen diversas ilustraciones en torno a los referidos acontecimientos, realizadas por el diseñador Miguel Zorita. Asimismo, en esta muestra también se han incluido diferentes objetos utilizados durante los procesos inquisitoriales. Entre ellos, un potro de tortura y dos sambenitos, que consistían en una suerte de “atuendo” de arpillera que se imponía a los sentenciados, con el fin de que la población los pudiera identificar.

Una luenga trayectoria

Sin embargo, el origen del enclave es muy anterior. Al menos, existe desde época romana, ya que –en las cercanías– se han hallado restos de lo que podría ser una villa clásica. Estos vestigios se emplazarían en el collado Guadina. No obstante, el pueblo comenzó a tomar su forma actual en la Edad Media. Las primeras referencias documentales relativas a la localidad se han datado en el siglo XII. Se la mencionaba como una aldea de Huete.

Sin embargo, el origen del enclave es muy anterior. Al menos, existe desde época romana, ya que –en las cercanías– se han hallado restos de lo que podría ser una villa clásica. Estos vestigios se emplazarían en el collado Guadina. No obstante, el pueblo comenzó a tomar su forma actual en la Edad Media. Las primeras referencias documentales relativas a la localidad se han datado en el siglo XII. Se la mencionaba como una aldea de Huete.

Pero la trayectoria del enclave no finalizó aquí. En 1156, Alfonso VII lo donó al obispo seguntino, Pedro de Leucata, aunque poco después –en 1177–, Pareja pasó a manos del prelado conquense, junto a Chillarón, Parejuela, Alique, Hontanillas y Tabladillo. Los mitrados de Cuenca llegaron a permanecer largas temporadas de asueto en el municipio parejano, del que fueron señores hasta 1812 –cuando la Constitución de Cádiz suprimió los señoríos–, aunque la localidad continuó bajo la jurisdicción de la Diócesis conquense hasta mediados del siglo XX:

Gracias a este pasado, el casco urbano parejano se encuentra trufado de monumentos. Entre ellos, la iglesia parroquial, del siglo XVI, edificada a instancias de los prelados de Cuenca. En la fachada de poniente del templo se encuentra una portada plateresca, formada por un arco de medio punto entre columnas, con figuras femeninas. “En sus cercanías se edificó el hospital y albergue de peregrinos, lo que da idea de la importancia del enclave de Pareja dentro del Camino de Santiago, del que forma parte la localidad”, confirman fuentes municipales.

Gracias a este pasado, el casco urbano parejano se encuentra trufado de monumentos. Entre ellos, la iglesia parroquial, del siglo XVI, edificada a instancias de los prelados de Cuenca. En la fachada de poniente del templo se encuentra una portada plateresca, formada por un arco de medio punto entre columnas, con figuras femeninas. “En sus cercanías se edificó el hospital y albergue de peregrinos, lo que da idea de la importancia del enclave de Pareja dentro del Camino de Santiago, del que forma parte la localidad”, confirman fuentes municipales.

Además, se ha de mencionar la ermita de Nuestra Señora de los Remedios –en el siglo XVIII– y el recinto amurallado de la población. Uno de los pocos vestigios que queda de dicha construcción defensiva se observa frente a la parroquia. “A partir del siglo XVI, el perímetro cayó en decadencia, debido –en gran parte– al ascenso demográfico de la población, consecuencia de la nueva realidad política y social, que hizo que perdiera su sentido defensivo”, confirman desde el Ayuntamiento. De la muralla existen aún hoy algunos restos, como la torre cuadrada, conocida como Torreón que se erige junto a la Plaza de Toros –y donde se emplaza el museo de la brujería– o los lienzos de la Fuente del Oro.

Otro de los elementos patrimoniales que el Ayuntamiento de Pareja ha recuperado y puesto en valor de cara al turismo es el eremitorio visigodo, de los siglos VI–VIII, que se ubica junto al azud parejano y que ha sido fruto de una minuciosa excavación arqueológica promovida por el propio Consistorio. Por tanto, y como se ha podido observar, esta villa presenta una gran historia, que se ha acabado reflejando en su patrimonio. Unos monumentos en el que destaca el legado episcopal de Cuenca, cuyos prelados pasaron largas temporadas en la villa. De hecho, su herencia todavía puede ser visitada por los caminantes. ¡No te lo pierdas!

Otro de los elementos patrimoniales que el Ayuntamiento de Pareja ha recuperado y puesto en valor de cara al turismo es el eremitorio visigodo, de los siglos VI–VIII, que se ubica junto al azud parejano y que ha sido fruto de una minuciosa excavación arqueológica promovida por el propio Consistorio. Por tanto, y como se ha podido observar, esta villa presenta una gran historia, que se ha acabado reflejando en su patrimonio. Unos monumentos en el que destaca el legado episcopal de Cuenca, cuyos prelados pasaron largas temporadas en la villa. De hecho, su herencia todavía puede ser visitada por los caminantes. ¡No te lo pierdas!

| Bibliografía FERNÁNDEZ ORTEA, Javier. «Alcarria bruja. Historia de la hechicería en Guadalajara y los procesos de la villa de Pareja». Guadalajara: AACHE Ediciones y Océano Atlántico Editores, 2022. FERNÁNDEZ ORTEA, Javier. «Hechicería y superstición en la Alcarria de Guadalajara», Cuadernos de etnología de Guadalajara, 49 (2017), pp.: 293–324. HERRERA CASASO, Antonio. «Guadalajara entera. Diez rutas para conocerla». Guadalajara: AACHE Ediciones, 1999. |