Cuando se menciona al municipio de Peñalver, enseguida nos viene a la cabeza la miel. Este enclave alcarreño es eminentemente apícola. Allí, cada año, se realiza el reconocimiento a una personalidad de impacto nacional e internacional, a la que se le entregan tantos kilos del oro líquido como peso corporal demuestre en ese momento. Sin embargo, dicha localidad tiene mucho más que ofrecer, como un tipo de patrimonio muy poco conocido en la provincia, pero que cuenta con siglos de historia a sus espaldas. Nos referimos a las grutas y simas que trufan su término, y que han presentado diferentes usos a lo largo de los siglos.

Cuando se menciona al municipio de Peñalver, enseguida nos viene a la cabeza la miel. Este enclave alcarreño es eminentemente apícola. Allí, cada año, se realiza el reconocimiento a una personalidad de impacto nacional e internacional, a la que se le entregan tantos kilos del oro líquido como peso corporal demuestre en ese momento. Sin embargo, dicha localidad tiene mucho más que ofrecer, como un tipo de patrimonio muy poco conocido en la provincia, pero que cuenta con siglos de historia a sus espaldas. Nos referimos a las grutas y simas que trufan su término, y que han presentado diferentes usos a lo largo de los siglos.

“Todos sabemos que las cuevas se refieren a una cavidad subterránea más o menos extensa, natural o construida artificialmente”, asegura Benjamín Rebollo Pintado, en «Cuevas y bodegas de Peñalver». En Peñalver, la “gran mayoría” de estas aberturas se encuentran realizadas –o muy modificadas– por la acción antrópica. “En ellas se observa que la mano del hombre ha intervenido en numerosas ocasiones”. De hecho, son cavernas que se empleaban como viviendas e –incluso– como emplazamiento de oración. Asimismo, en algunos casos se usaron como captaciones de agua o como bodegas.

Estamos ante unas grutas con varios siglos de historia, como la de «Los Hermanicos». “La tradición oral decía que los Caballeros de San Juan, ya a salvo de la tormenta durante la que –supuestamente– se les apareció la Virgen, levantaron una ermita y horadaron una cueva”, explica Benjamín Rebollo Pintado. Pero más allá de la tradición oral, esta gruta aparecía mencionada en documentos del siglo XVI, así como en las «Relaciones» de Francisco Antonio Lorenzana, un documento que fue realizado a finales del siglo XVIII.

Según lo expuesto en este trabajo, el subterráneo aludido llegó a estar habitado por sendos anacoretas. “Al menos, en el momento de publicación de la «Relaciones», está claro que los dos ermitaños no eran franciscanos y, además, se encontraban bajo la autoridad del cura de Peñalver, y no del prior del convento de La Salceda, muy próximo al enclave”, enfatizan los historiadores. Eso sí, “es posible que acudieran frailes de San Francisco a la cueva. El símbolo existente en el frente del altar interior así lo sugiere”. Debates aparte, el área se encuentra en un entorno único, conocido como el barranco de los Cubos –por los tendilleros– o del Vallejo, por los vecinos de Peñalver. Es decir, en pleno paisaje alcarreño.

Según lo expuesto en este trabajo, el subterráneo aludido llegó a estar habitado por sendos anacoretas. “Al menos, en el momento de publicación de la «Relaciones», está claro que los dos ermitaños no eran franciscanos y, además, se encontraban bajo la autoridad del cura de Peñalver, y no del prior del convento de La Salceda, muy próximo al enclave”, enfatizan los historiadores. Eso sí, “es posible que acudieran frailes de San Francisco a la cueva. El símbolo existente en el frente del altar interior así lo sugiere”. Debates aparte, el área se encuentra en un entorno único, conocido como el barranco de los Cubos –por los tendilleros– o del Vallejo, por los vecinos de Peñalver. Es decir, en pleno paisaje alcarreño.

Además, en sus alrededores se distinguen –aún hoy– restos patrimoniales pretéritos. “Antes de llegar a «Los Hermanicos» aparecen los vestigios de unos gruesos muros de más de un metro en la base”, añade Rebollo Pintado. “En sus orígenes, estas paredes cerrarían un recinto rectangular de unos 60 metros en su lado más largo y de unos 40 en el corto”. De acuerdo a los expertos, dichos rastros se podrían corresponder con las ruinas de un horno que “debió estar dedicado a cocer cerámica”. Además, “la explanada todavía conserva huellas de un sencillo empedrado de guijarros que –según testimonios antiguos– contenía un círculo con una cruz en el centro, aviso de que se estaba en un lugar sagrado”.

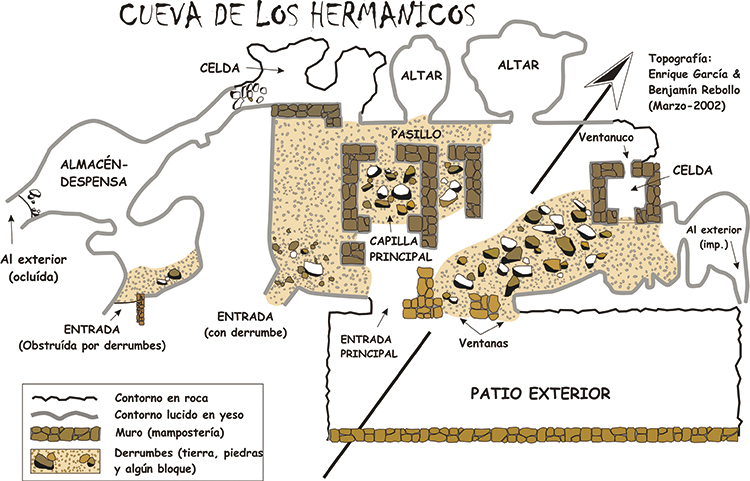

El acceso a la cueva se realiza por una puerta excavada en el muro y que, en su día, se encontró reforzada por una gruesa capa de yeso, aunque “se encuentra prácticamente perdida”. Asimismo, “dos huecos habidos a su lado proporcionan suficiente luz al recinto”.

Una vez en el interior, “uno se encuentra ante un lugar extraño, de singular atractivo, por lo insospechado de cuanto allí se topa”, se añade en «Cuevas y bodegas de Peñalver». Nada más acceder, se llega a un pequeño recibidor. “Su techo se halla formado por una capa yesífera, con incrustaciones de pequeñas piedras colocadas con paciencia a modo de rústica decoración”. Además, son llamativas “las pequeñas huellas rectangulares de la pared”, que se alzaron como el lugar donde estuvieron adheridas “piezas de cerámica de un pequeño vía crucis”.

Una vez en el interior, “uno se encuentra ante un lugar extraño, de singular atractivo, por lo insospechado de cuanto allí se topa”, se añade en «Cuevas y bodegas de Peñalver». Nada más acceder, se llega a un pequeño recibidor. “Su techo se halla formado por una capa yesífera, con incrustaciones de pequeñas piedras colocadas con paciencia a modo de rústica decoración”. Además, son llamativas “las pequeñas huellas rectangulares de la pared”, que se alzaron como el lugar donde estuvieron adheridas “piezas de cerámica de un pequeño vía crucis”.

A la derecha de este hall, se distinguen dos habitaciones que permanecen tapiadas por los abundantes arrastres y derrumbes. Igualmente, “y distribuidas por todo el recinto, existen varias hornacinas donde –en sus mejores tiempos– debieron exhibirse imágenes de los santos”, explica Rebollo Pintado. “Siguiendo el pasillo de las habitaciones con altares, surge a la derecha un recinto que conduce a la prolongación que se introduce más en la tierra, alejándose de la entrada principal, pero continuando en paralelo a la ladera”. Desde dicho espacio se entra en una nueva dependencia “de reducido tamaño y que comunica –por una ventana– con la zona principal”. Tras atravesar lo que fue un antiguo muro –y que hoy es un escalón– se llega a un nuevo corredor, que –en su lado izquierdo– muestra dos vasares “en muy buen estado de conservación”. Al final del recorrido, se alcanza “un gran espacio” que comunica con la ladera. “Quizás, en otro tiempo, desde allí se tuviera acceso al exterior”, confirman los investigadores.

Su orientación dota a «Los Hermanicos» de “unas condiciones de habitabilidad ideales”. Durante el verano, “habría en su interior una temperatura agradable”, mientras que –en el invierno– “los primeros rayos de sol calentarían pronto todo el entorno, al resguardo de los fríos vientos del norte”. Pero, ¿cómo se realizó esta construcción subterránea de 75 metros de longitud? “Por el terreno calizo del entorno, muy estratificado y que se desprende con facilidad, entendemos que los constructores originales aprovecharían un hueco existente de forma previa, que se horadaría posteriormente para adaptarla a sus dimensiones”, subraya Benjamín Rebollo Pintado. Además, la gran cantidad de piedra de toba que se utilizó en la decoración de las cúpulas de varios altares, nos habla del posible trabajo de ampliación de la cueva original, aunque este material también podría provenir de la roca horadada que existe junto al río”.

En cuanto a los impulsores del complejo, pudieron ser algunos frailes eremitas del monasterio de La Salceda, que querían profundizar en su retiro espiritual. “En esta cueva, levantada con pobres materiales, buscarían vivir más intensamente la soledad, sin perder el contacto con su comunidad”, añaden los investigadores. Unas actividades que dejaron diversos vestigios, algunos de los cuales se han conseguido recuperar. Así, en 1965, el párroco de Peñalver –Cecilio Blanco– “animó a los escolares locales a dedicar sus vacaciones para limpiar la caverna”. De esta forma, se observó que “el pavimento de la entrada del complejo se encontraba formado por cantos rodados de colores, formando una decoración geométrica”. Además, también se hallaron “piedras muy bien labradas, un pie de estatua, un molde de escayola con la inscripción «Xto. De Ribas» y fragmentos de vidrio que ofrecieron la forma de una botella muy fina y elegante”. Incluso, se aislaron restos de telas, cinturones y “la evidencia de que existió un horno”.

En cuanto a los impulsores del complejo, pudieron ser algunos frailes eremitas del monasterio de La Salceda, que querían profundizar en su retiro espiritual. “En esta cueva, levantada con pobres materiales, buscarían vivir más intensamente la soledad, sin perder el contacto con su comunidad”, añaden los investigadores. Unas actividades que dejaron diversos vestigios, algunos de los cuales se han conseguido recuperar. Así, en 1965, el párroco de Peñalver –Cecilio Blanco– “animó a los escolares locales a dedicar sus vacaciones para limpiar la caverna”. De esta forma, se observó que “el pavimento de la entrada del complejo se encontraba formado por cantos rodados de colores, formando una decoración geométrica”. Además, también se hallaron “piedras muy bien labradas, un pie de estatua, un molde de escayola con la inscripción «Xto. De Ribas» y fragmentos de vidrio que ofrecieron la forma de una botella muy fina y elegante”. Incluso, se aislaron restos de telas, cinturones y “la evidencia de que existió un horno”.

Por tanto, y aunque esta cavidad tuvo un origen natural, “también fue trabajada y ampliada en su interior por hombres, como la zona de los altares, pasillos y celdas, en las cuales todavía se observan algunas marcas de los utensilios utilizados para esa labor”, explica Benjamín Rebollo Pintado. “La parte exterior fue –asimismo– ampliada y utilizada como patio”. A pesar de ello, “en la zona debió haber un gran incendio que acabó con la vida monasterial que existía la gruta”.

Una riqueza que no para

Empero, el patrimonio subterráneo de Peñalver no finaliza con «Los Hermanicos». Se pueden distinguir otras muchas simas, que bien merecen una visita. “El conjunto de cavidades artificiales que se hallan en el paraje de «El Vallejo» han sido excavadas en la roca caliza, aunque en alguna de ellas se ha aprovechado alguna oquedad natural, mientras que en otras se amplió la zona exterior a modo de entrada, de lo que sólo quedan huellas de alguna pared o muro”, aseguran los arqueólogos. En el entorno se pueden recorrer hasta siete grutas, muchas de ellas “en buen estado de conservación”.

El acceso a las cavidades se realiza por un camino que discurre paralelo al margen derecho del río, aunque para llegar hasta ellas “se debe subir una empinada cuesta y sortear los matorrales y zonas rocosas”, añade Benjamín Rebollo Pintado. Toda ellas tenían como función principal la de “centros religiosos –cenobios o eremitorios–, presentando una relación muy directa con La Salceda”. Además, se domicilian muy próximas entre sí –a unos 50 metros una de otra–, por lo que la comunicación entre las mismas se realizaba a través de “caminos o sendas”.

Se debe destacar la «Cueva del río», que cuenta con 11 metros de longitud, emplazada en el margen derecho del arroyo del Vallejo, cuyos orígenes son naturales, aunque “sus entradas de grandes dimensiones han sido talladas a mano”. De hecho, todavía se pueden observar “los cortes realizados con algún objeto para su tallado”, explican los arqueólogos. “Esta cavidad debió estar muy decorada de estalactitas, estalagmitas, coladas y otros elementos geológicos, de los cuales todavía se distinguen algún resto”.

No muy lejos de este enclave se emplaza la «Cueva del plato», cuya génesis es “totalmente natural”; o la «Cueva número 2», de 12 metros de desarrollo y donde existe un muro de mampostería donde estuvo el acceso. De un tamaño muy parecido es la «Cueva número 3», cuyo uso principal era el de almacén, aunque no hay rastros de acción humana que nos indique su ampliación. Eso sí, se distinguen ciertas actuaciones antrópicas, como el enfoscado de paredes o la realización de peanas. Todo ello, sin olvidar la «Cueva número 4», cuya entrada destaca por sus grandes dimensiones. “Se encuentra a cinco metros de distancia y en la misma línea que la «Cavidad número 2», por lo que ambas pueden estar comunicadas en su interior”.

Por último, no se puede pasar por alto la «Cueva de los Arcos», que es “completamente natural, aunque se puede ver alguna zona en las que el hombre ha trabajado en ella, como los muros interiores perimetrales, bases o peanas”, indican los científicos. “La gruta es de reducidas dimensiones y, en ella, se aprecia una entrada muy grande en la roca madre, mientras que en el lado derecho existe una ventana muy bien detallada y fabricada en toba y yeso”, confirma Rebollo Pintado. El interior se encuentra rodeado por un muro de mampostería de un metro de alto. “En la parte superior de esta pared aparecen tres arcos construidos con los mismos materiales”. Además, “en el exterior nos encontramos una roca labrada con forma de escaleras, para acceder a la gruta desde la parte alta del terreno”.

Y si el caminante se ha quedado con ganas de más, puede conocer las «minas de agua» edificadas en el entorno, así como las diferentes bodegas distribuidas por Peñalver. “No existen muchos datos sobre la fecha de construcción de estas últimas, aunque en un documento del siglo XII ya se hablaba de unas construcciones similares en pueblos cercanos, por lo que las peñalveras también existirían en esa época”, explica Benjamín Rebollo Pintado. “La gran mayoría de ellas brotan diseminadas por alguna de las laderas de la localidad” y están realizadas por “manos artesanas”, aunque también se aprovechaban “huecos naturales”.

Las dimensiones son variadas. Pero, a pesar de ello, se ha datado algún ejemplo de hasta 25 kilómetros de longitud y tres metros de ancho. “El desarrollo y forma son totalmente irregulares, no dependiendo del constructor, sino en gran modo de la dureza de la roca, teniendo que modificar en muchas ocasiones su trazado inicial”, aseguran los historiadores. La mayor parte de las bodegas se edificaron para almacenar vino, ya que Peñalver fue un municipio productor de caldo hasta que –en 1900– la llegada de la filoxera puso punto y final a las viñas.

Estas bodegas también se emplearon para almacenar alimentos producidos en la comarca, entre los que destacaron judías, garbanzos, lentejas o aceite. En algunos casos excepcionales se destinaron al cultivo del champiñón. “Otras cuevas, llamadas «covachones» y repartidas por la ladera –aunque son de mayor tamaño–, eran utilizadas para guardar paja, grano y los aperos de labranza”, concluye Benjamín Rebollo Pintado. Al fin y al cabo, los «covachones» eran más secos y con mayor temperatura que el resto de grutas…

Por tanto, Peñalver acoge en su seno un patrimonio subterráneo digno de ser puesto en valor. Se trata de unas cavernas con centenares de años a sus espaldas, y cuyos usos han ido desde prácticas religiosas a almacenaje de alimentos, ganados y bebidas alcohólicas. Sin embargo, y a pesar de esta historia, muchas de estas cuevas se encuentran en un pésimo estado de conservación, con riesgo de que desaparezca. Por ello, tanto propietarios como administraciones públicas se deben poner manos a la obra para que esta riqueza se transmita a las generaciones venideras. ¡No lo podemos dejar perder!

| Bibliografía LORENZANA, Francisco Antonio. «Relaciones», Editor desconocido, siglo XVIII. REBOLLO PINTADO, Benjamín. «Cuevas y bodegas de Peñalver». Guadalajara: AACHE Ediciones, 2007. |