Guadalajara es una provincia con un folclore muy amplio. La práctica totalidad de sus municipios cuentan con una fiesta añeja, con siglos a sus espaldas. Botargas, zarragones, vaquillones, diablos o danzantes son una pequeña muestra la variedad etnográfica arriacense. Un apartado especial lo tienen las romerías. Y para muestra, el caso del Alto Rey, donde se desarrolla una de las costumbres más elevadas de España. Tiene lugar a 1.852 metros de altitud, en la cima de una de las sierras más prominentes de Castilla–La Mancha.

Guadalajara es una provincia con un folclore muy amplio. La práctica totalidad de sus municipios cuentan con una fiesta añeja, con siglos a sus espaldas. Botargas, zarragones, vaquillones, diablos o danzantes son una pequeña muestra la variedad etnográfica arriacense. Un apartado especial lo tienen las romerías. Y para muestra, el caso del Alto Rey, donde se desarrolla una de las costumbres más elevadas de España. Tiene lugar a 1.852 metros de altitud, en la cima de una de las sierras más prominentes de Castilla–La Mancha.

Se trata de una cita que tiene lugar cada primer sábado de septiembre. En 2024, la fecha seleccionada será el próximo 7 de septiembre, momento en el que centenares de personas se darán cita en lo más alto de la cordillera aludida, para despedir el verano. Más de mil personas anhelan –cada año– disfrutar de un evento que reúne –en su seno– a los vecinos de siete municipios guadalajareños. Son Aldeanueva de Atienza, El Ordial, Bustares, Las Navas de Jadraque, Gascueña de Bornova, Prádena de Atienza y Albendiego. ¡Casi nada!

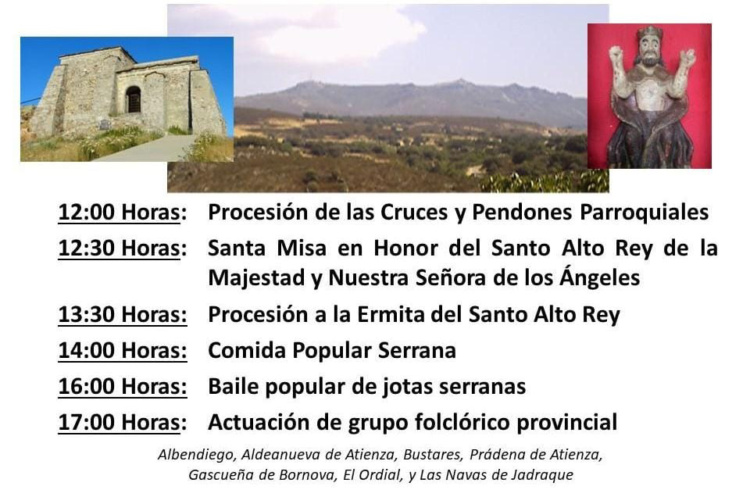

El pistoletazo de salida a las actividades será a las 12.00 horas con la procesión de las cruces parroquiales y pendones de los siete pueblos involucrados. El recorrido de la estantigua se iniciará a las puertas de la antigua base militar, para terminar en la pradera en la que se desarrollará la habitual misa de campaña. Durante algo más de un kilómetro, los asistentes podrán disfrutar de una impresionante estampa, entre una vegetación serrana de primer orden.

El pistoletazo de salida a las actividades será a las 12.00 horas con la procesión de las cruces parroquiales y pendones de los siete pueblos involucrados. El recorrido de la estantigua se iniciará a las puertas de la antigua base militar, para terminar en la pradera en la que se desarrollará la habitual misa de campaña. Durante algo más de un kilómetro, los asistentes podrán disfrutar de una impresionante estampa, entre una vegetación serrana de primer orden.

Media hora más tarde –a las 12.30– se han calendado los santos oficios en la explanada acostumbrada, emplazada a los pies de la ermita en honor al Santo Alto Rey de la Majestad y a Nuestra Señora de los Ángeles. Tras la alocución del cura, las imágenes de los santos –junto con las cruces parroquiales y los pendones de los pueblos– se subirán hasta el oratorio, domiciliado en la cumbre más alta de la sierra. A las puertas del santuario, se ha programado la tradicional subasta de banzos y maneros. Una vez concluida la puja, se meterá a los santos en el oratorio, donde se podrán visitar durante toda la jornada.

Sin embargo, estamos en España. Y no hay una fiesta que se precie si no existe buena comida. Por ello, todos los asistentes –tanto lo que han ascendido hasta la ermita como los que no– regresarán a la pradera donde tuvo lugar la misa, en cuyo entorno realizarán la comida campestre. Cada grupo se colocará en la vertiente de la cordillera que mira hacia su localidad. Allí pasarán las horas hasta que –a las 16.00– dará inicio –a pocos metros de distancia– el habitual baile popular de jotas serranas.

Sin embargo, estamos en España. Y no hay una fiesta que se precie si no existe buena comida. Por ello, todos los asistentes –tanto lo que han ascendido hasta la ermita como los que no– regresarán a la pradera donde tuvo lugar la misa, en cuyo entorno realizarán la comida campestre. Cada grupo se colocará en la vertiente de la cordillera que mira hacia su localidad. Allí pasarán las horas hasta que –a las 16.00– dará inicio –a pocos metros de distancia– el habitual baile popular de jotas serranas.

Una vez concluido el mismo –sobre las 17.00ؘ– quien así lo deseé contará con la posibilidad de disfrutar de la actuación de un grupo folklórico provincial. Seguidamente, los asistentes regresarán a sus municipios a pie o en coche, de acuerdo a las necesidades de cada uno. Sin embargo, todos volverán con la satisfacción de haber acudido –un año más– a una de las celebraciones más antiguas y conocidas de España.

Una fiesta centenaria

Esta romería se halla organizada por la Cofradía del Santo Alto Rey de la Majestad y de Nuestra Señora de los Ángeles, en cuya labor recibe la colaboración de los ayuntamientos de las siete localidades implicadas y de la Diputación de Guadalajara. La tradición, además, posee una gran historia en su haber. Se celebra desde –al menos– el siglo XVI. Las primeras noticias de la festividad proceden de 1580, cuando apareció en la «Relación Topográfica de Bustares». En dicho documento se indicaba que «a media legua del lugar del pueblo está, en lo alto de la sierra, una casa y ermita que se llama del Señor Rey de la Majestad, la cual es de grandísima devoción y donde, por esta causa, acude gente de muchas partes».

Esta romería se halla organizada por la Cofradía del Santo Alto Rey de la Majestad y de Nuestra Señora de los Ángeles, en cuya labor recibe la colaboración de los ayuntamientos de las siete localidades implicadas y de la Diputación de Guadalajara. La tradición, además, posee una gran historia en su haber. Se celebra desde –al menos– el siglo XVI. Las primeras noticias de la festividad proceden de 1580, cuando apareció en la «Relación Topográfica de Bustares». En dicho documento se indicaba que «a media legua del lugar del pueblo está, en lo alto de la sierra, una casa y ermita que se llama del Señor Rey de la Majestad, la cual es de grandísima devoción y donde, por esta causa, acude gente de muchas partes».

Inicialmente, la fiesta era hecha por cada localidad de manera individual. Así, en Albendiego se ascendía el 9 de mayo y el 12 de septiembre; en Aldeanueva de Atienza y en El Ordial, el día siguiente de la Pascua de Pentecostés; en Bustares y Las Navas de Jadraque, el 13 de junio; en Gascueña de Bornova, el domingo de la Santísima Trinidad, durante la primavera; y en Prádena de Atienza, el Domingo de Pentecostés.

Empero, “la caída de un rayo en la década de 1940 en medio de la reunión festiva de Albendiego, que supuso la muerte de un hombre y una mujer, hizo que se unificara la subida al monte por parte de todos los pueblos”, explican Antonio Herrera Casado, Ángel Luis Toledano y Luis Antonio González. Primero, se optó por el 12 de septiembre, luego por el primer domingo del mismo mes y, finalmente, por el primer sábado de dicha mensualidad. Se buscó adaptar la tradición a las exigencias sociales, fruto de la despoblación y de los nuevos hábitos laborales de los participantes. Esta unificación festiva se mantiene en la actualidad y permite la asistencia de centenares de personas.

La importancia de los monumentos

Por tanto, nos encontramos ante una cita de amplia trayectoria. Y la ermita protagonista de la propuesta no se queda a la zaga. Se alza como un oratorio “cuyos orígenes parecen ser precristianos. Incluso, los accidentes orográficos [en los que se asienta] dan la impresión de conjurarse para favorecer la práctica de ritos, sacrificios o cultos”, subraya Antonio Romero. “Poco o nada sabemos de la construcción original del complejo. De lo que sí tenemos noticias es de algunas restauraciones y obras que –a lo largo del tiempo– se han ido sucediendo”.

Por tanto, nos encontramos ante una cita de amplia trayectoria. Y la ermita protagonista de la propuesta no se queda a la zaga. Se alza como un oratorio “cuyos orígenes parecen ser precristianos. Incluso, los accidentes orográficos [en los que se asienta] dan la impresión de conjurarse para favorecer la práctica de ritos, sacrificios o cultos”, subraya Antonio Romero. “Poco o nada sabemos de la construcción original del complejo. De lo que sí tenemos noticias es de algunas restauraciones y obras que –a lo largo del tiempo– se han ido sucediendo”.

“Hemos de apuntar que por lo riguroso del clima y, quizá, por la falta de sensibilidad en ciertas épocas, el edificio ha ido sufriendo numerosos deterioros e innumerables vicisitudes”, explica Romero. Una trayectoria que ha desembocado en la construcción actual, datada a finales del siglo XVIII. Como curiosidad, su altar coincide con el punto más elevado de la cordillera. Un hecho que ha acabado afectando a la orientación de todo el templo…

“En vez de tener la cabecera en la parte oriental, la posee en la septentrional, dado que el eje de su única nave, que está cubierta con bóveda de cañón, se dispone de Norte a Sur y no de Este a Oeste, como acontece en la práctica totalidad de los santuarios cristianos”, asegura Ángel Almazán de Gracia. “La ermita, tal y como la vemos hoy, es una construcción sencilla pero muy recia, de mampostería con algunos sillares esquineros”, indica Antonio Herrera Casado.

El interior también es digno de visitar. “La planta es de nave única, alargada. Tiene su ingreso al poniente. En los muros del interior se encuentran tallados dos emblemas. Uno es un jarrón con azucenas, que es el símbolo catedralicio de Sigüenza. Otro es un bloque de figuras de la Pasión de Cristo, destacando la cruz, los clavos, la escalera, el jarro, las tenazas, el martillo y la columna con los azotes”, añade Antonio Herrera. Sin embargo, el simbolismo no termina aquí. También se distinguen marcas de cantería, así como ciertos bajorrelieves.

Por tanto, el caminante se topa con una construcción singular. Y aunque su aspecto actual tiene poco más de 200 años, su historia es mucho más antigua. El complejo aparece en referencias documentales del siglo XVI. En las mismas se afirmaba que «a dos leguas de este lugar [por Hiendelaencina] hay en una sierra alta, una ermita en la Casa del Santo Alto Rey de la Majestad, en la cual se suceden milagros y una grandísima devoción”.

Asimismo, existe una tradición muy extendida en la que se asegura que –en este lugar– existió un asentamiento templario. Pero, ¿qué hay de realidad en la referida aseveración? No se ha encontrado ningún documento que respalde esta teoría. Al menos, en la Diócesis de Sigüenza–Guadalajara. De igual forma, se ha de tener en cuenta que “uno de los fines del Temple era proteger al peregrino frente a su vecino musulmán”, explica Antonio Romero. Por ello, los «monjes guerreros», “¿se habrían afincado en un lugar tan inhóspito como la sierra del Alto Rey, fuera de cualquier ruta? No es lógico”.

“Tampoco está probada la teoría de que los sucesores de los templarios –los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan– fueran los responsables de la ermita. No existen documentos que confirmen esta suposición”, añaden los historiadores. En cambio, la posible filiación agustina del emplazamiento “está suficientemente documentada”. “La referida comunidad religiosa tenía dos casas, una en Albendiego y otra en lo más elevado de la sierra, en la parte norte, muy cerca de la ermita, en la cumbre de la montaña. Este oratorio se encontraba dedicado al Santo Alto Rey de la Majestad”, añade Antonio Romero Luengo.

Lo que también parece seguro es que el santuario de la cumbre tuvo, a su alrededor, un pequeño monasterio, que pudo estar conformado por celdas individuales y una sala capitular común. De estas últimas dependencias apenas quedan huellas, aunque hace algunos años se encontraron restos al instalarse un repetidor de televisión en las cercanías. “Eran simples muros adosados entre sí y a la vertiente rocosa del pico que mira hacia el sur”, narran Antonio Herrera Casado, Ángel Luis Toledano y Luis Antonio González.

Lo que también parece seguro es que el santuario de la cumbre tuvo, a su alrededor, un pequeño monasterio, que pudo estar conformado por celdas individuales y una sala capitular común. De estas últimas dependencias apenas quedan huellas, aunque hace algunos años se encontraron restos al instalarse un repetidor de televisión en las cercanías. “Eran simples muros adosados entre sí y a la vertiente rocosa del pico que mira hacia el sur”, narran Antonio Herrera Casado, Ángel Luis Toledano y Luis Antonio González.

En todo caso, lo que también es cierta es la antigüedad de los asentamientos humanos sucedidos en el enclave. “Es de suponer que en el mismo emplazamiento donde hoy se halla el oratorio hubo, desde tiempo inmemorial, una construcción sacra”, asegura Ángel Almazán. Incluso, este investigador va más allá. “Es posible que la primera de las edificaciones fuese un menhir o dolmen. El carácter sagrado de esta montaña es, por tanto, varias veces milenario”.

Por tanto, la sierra del Alto Rey combina –a la perfección– historia, arte y celebraciones populares, como la romería que tendrá lugar el 7 de septiembre. Todo ello, en un marco natural incomparable, en pleno parque natural de la Sierra Norte. Y a tan solo unos pocos kilómetros de puntos idílicos como el valle del Pelagallinas, donde los más valientes podrán darse un chapuzón. Unas riquezas que se encuentran tan solo 50 minutos de Guadalajara capital. Por tanto, el lugar se alza como una alternativa turística de primera orden. ¡Acércate a imbuirte de ello!

Alto Rey, lugar de leyendas Pero la riqueza de la zona no finaliza aquí. Desde el punto de vista inmaterial, se deben mencionar las leyendas existentes en esta sierra. Una de las más conocidas es la que cuenta cómo una madre, harta de las peleas entre sus tres vástagos, les lanzó una maldición. Los convirtió en montañas, las cuales se podrían divisar eternamente, aunque nunca escucharse. Así aparecieron el Ocejón, el Alto Rey y el Moncayo. Pero la riqueza de la zona no finaliza aquí. Desde el punto de vista inmaterial, se deben mencionar las leyendas existentes en esta sierra. Una de las más conocidas es la que cuenta cómo una madre, harta de las peleas entre sus tres vástagos, les lanzó una maldición. Los convirtió en montañas, las cuales se podrían divisar eternamente, aunque nunca escucharse. Así aparecieron el Ocejón, el Alto Rey y el Moncayo.

Asimismo, otra tradición cuenta que bajo la ermita existe una cueva de cuyo techo manaba aceite, empleado para alimentar las lámparas existentes en el oratorio. Dicho combustible era recogido por los monjes, que eran las únicas personas que poseían la competencia para hacerlo. Sin embargo, un pastor decidió –por su cuenta y riesgo– hacerse con este aceite para su uso particular. Y, desde aquel momento, la gota pasó a convertirse en agua… En otra ocasión, los mencionados religiosos decidieron edificar un segundo santuario en un lugar más apacible –climatológicamente hablando–. El emplazamiento elegido fue la vertiente sur de la sierra, en el actual término de Bustares. Pero todo lo que se levantaba por el día, se caía por la noche. Al final, consiguieron finalizar el complejo y traslada hasta él las imágenes de los santos. No obstante, al día siguiente las tallas aparecieron –otra vez– en el pico de la montaña. Así, los religiosos regresaron a su morada original, ubicada en la cima más elevada. Unos monjes que, según cuenta la leyenda, también escondieron una serie de tesoros en el interior del Alto Rey, con el fin de protegerlos de posibles robos. Entre las riquezas ocultas se encontrarían un caldero o un becerro, ambos hechos de oro. Nadie los ha encontrado todavía, aunque muchos se han interesado por ellos… Así, el Alto Rey acoge una gran multitud de mitos en su seno, que hablan de la riqueza histórica y patrimonial de esta comarca arriacense. Una circunstancia que, como se acaba de ver, también ha fructificado en la conformación de relatos ancestrales, que han pasado a formar de la cosmogonía antropológica de la zona. En consecuencia, estamos ante una riqueza que no puede caer en el olvido. Si quiere saber más sobre el tema, puede consultar el libro «Guadalajara tierra de leyendas» (enlace 1). |

| Bibliografía ALMAZÁN DE GRACIA, Ángel, Guía templaria de Guadalajara, Guadalajara: AACHE, 2012. HERRERA CASADO, Antonio, Monasterios medievales de Guadalajara, Guadalajara: AACHE, 1997. HERRERA CASADO, Antonio, TOLEDANO IBARRA, Ángel Luis, y GONZÁLEZ ESPLIEGO, Luis Antonio. La romería del Santo Alto Rey. Guadalajara: AACHE, 2019. MARTÍNEZ GARCÍA, Julio, Guadalajara, tierra de leyendas, Guadalajara: Océano Atlántico Editores, AACHE Ediciones, 2023. ROMERO LUENGO, Antonio. «La sierra del Alto Rey y su ermita». Cuadernos de etnología de Guadalajara, 35 (2003), pp.: 411–416. |